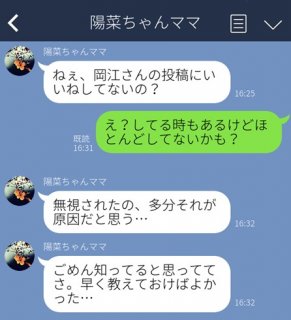

確かに「パトロン」がいてもおかしくない…

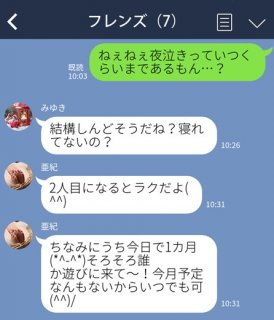

友梨佳は母親に女手一つで育てられ、貧しい幼少期を送っていたと以前サロン紹介のインタビューで語っていた。

よく考えたら、そこから20代半ばで、恵比寿の一等地にこれだけのスタッフと広さを揃えた店を、腕一つでオープンすることができるのだろうか? 相当の実力があれど、パトロン的な人がいたと考えた方が自然だ。

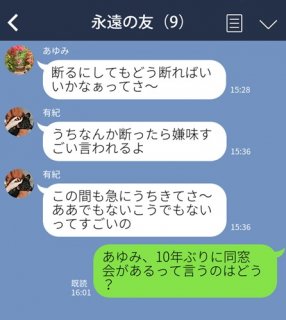

「晴乃チャン、記憶なくさないうちに、LINE教えてよ~」

いつの間にか、華やかな狂騒の中に晴乃はいた。隣には、パリッとした高級スーツに身を固めた、自称40代の初老のおじさんが密着している。

まひなは離れた席で男の肩にしなだれ、助けを呼べる雰囲気ではなかった。

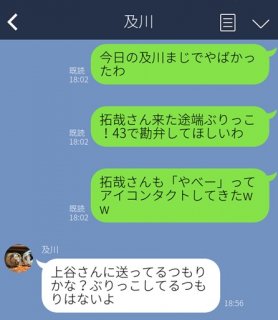

富裕層の優越感を煽る道具になっていた

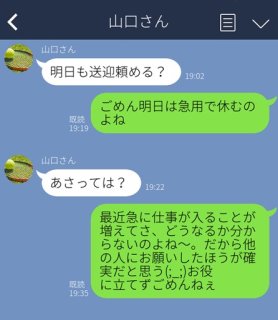

「LINEですか、ええとスマホが今壊れていて」

「うっそだぁ。バッグの中で光っているのが見えるよ」

おじさんの指摘に、晴乃は素直にスマホを出しだす。彼の瞳に蜘蛛の巣状の亀裂が映った。ミラーボールのような画面は店の照明を反射し、細やかな光を放つ。

「コレ、ほんとに使ってるの?」

「ええ。ほぼ壊れていますけど、通話は出来ますので」

目の前の男がドン引いているのが肌で分かった。

よほど珍しいのか、ボロボロのスマホは瞬く間に注目の的となった。この場の男たちは医者や経営者だという。彼らの口元はニヤついている。

晴乃はこの場の人々の優越感を煽る道具になっていることに気づく。

実際、それ以降は高いシャンパンやフォアグラ、キャビアなどを晴乃は執拗に勧められた。口にしたことはないだろう、と。

かりそめの笑顔で繕いながらも、心が削られていた。

高級品が一瞬で手に入る世界なんだ

ほどなくして、宴が行われている個室の扉が開く。スーツ姿の若い男性が小さな白い紙袋を晴乃の隣のおじさんに手渡し、すぐに去っていった。

「君にあげるよ」

「え…」

差し出された袋の中には、スマホが入っていた。若い男性はおじさんの会社の部下だという。

「すっごーい。カジタさんやさしー」

「うっそ、最新型のiphoneじゃないすか」

晴乃は無言で笑顔を浮かべた。瞳に表情はない。

ただ、もらえるものはもらいたい自分がいた。おじさんはアタッシュケースに入っていた鮮やかな色のシャンパンを雑にラッパ飲みしている。

「…ありがとうございます」

どうせ、はした金。

そう考えると、嬉しいと思わねばもったいないような気がした。

【#3へつづく:「おじたちから評判いいよ」で得た自分の価値。パパ活女子の末路は惨め一直線なの?】

ライフスタイル 新着一覧

公式X(Twitter)をフォロー

公式X(Twitter)をフォロー