人を見下ろして何者かになったような気がした

着飾るのは、自分に何もないからだ。

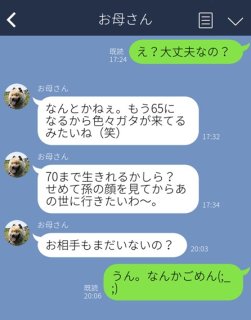

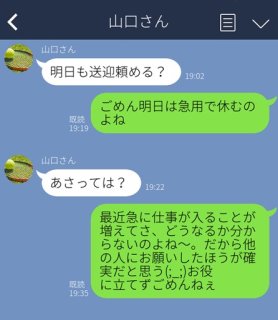

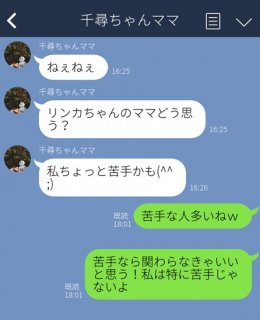

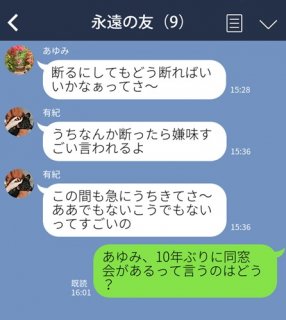

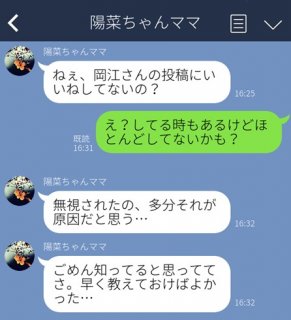

仕事を辞め、さらにその気持ちに拍車がかかった。見下ろす相手がいることで、心が支えられていた。何者かになったような気がした。だからこそ、見栄えよくすることで自らを保っていた。

だけど、それ以外の部分を褒められると、途端怖気づくのはなぜ?

「…私、キラキラしてるの?」

「はい! ユリと同じくらい、センスもいいし」

「私と藤堂さんとは月とスッポンよ」

「いやいや、そのワードチョイスもカナりイケてます。薬剤師さんなんですよね? 綾乃さんはお薬や子育てや地域のいろいろなことを教えてくれるし相談できて助かるって、この前綾乃さんが先帰った後にみんな言っていましたよ」

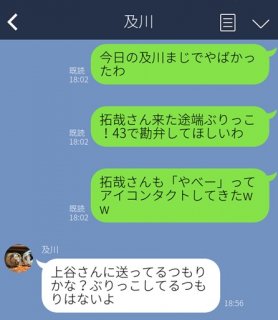

ママ友に色々なことを教えているのは、先輩ママとしてマウントをとりたいからだ。

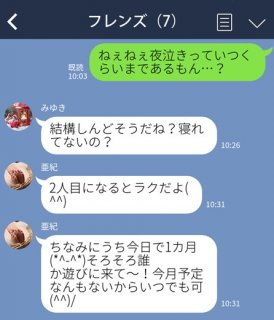

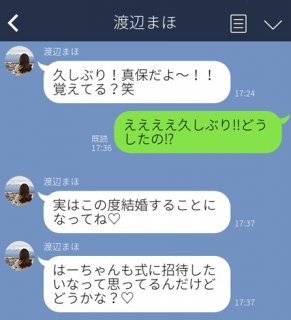

でも、彼女のように素直に受け取って感謝してくれる人もいる。その言葉に、心の中が軽くなっていることに気づく。

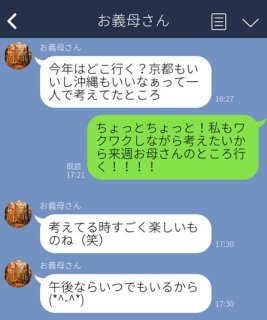

「もしよかったら、うちでお茶しない?」

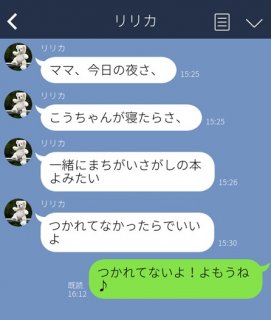

彼女は大きく頷いた。綾乃は、同じ目線で真琴を見つめていた。

高層階か低層階か、もうどうでもいい。

資産や収入、学歴が上か、下か。高層階か低層階かなど、もうどうでもいい。彼女の部屋と比べれば、小さめのリビングに友達を誘う。

4人家族にはちょうどいいはずのそのリビング――光あふれるその部屋の真ん中で、真琴さんからもらった大師巻を一緒に食べる。見た目は地味だが、その美味しさに綾乃はうなった。

「本当に美味しいね。こんなお菓子、地元にあるなんてしらなかった」

「もしよければ、今度お教室に持ってきますよ。明日の朝、川崎のアトレで買ってきます!」

「本当に? 私も今度行ったら買おうかしら」

綾乃は都会から少し離れたこのマンションの森の中で、自分のいるべき場所を見つけだしたような気がした。

真琴と、同じ目線でほほ笑みあいながら。

Fin

ライフスタイル 新着一覧

公式X(Twitter)をフォロー

公式X(Twitter)をフォロー