【中野の女・久我真弓34歳 #3】

34歳の真弓は若手映画監督のマサキ(34)と交際している派遣社員。交際は10年以上、マサキとの結婚を夢見ている真弓だが、仕事で駆け出しの彼からは全くその話が出てこない。そんな中、家に帰ると女性の靴が玄関にあり…。【前回はこちら、初回はこちら】

◇ ◇ ◇

マサキが中野の家を出て行ってから、2週間が経った。

大安と一粒万倍日が重なった日の婚約宣言からも1週間。メディアは彼らへの祝福の声で一色となっていた。

真弓はなんとか仕事に行くことはできているが、いまだテレビもネットも見ることができない。

――私って、何だったんだろう。

世界に、まるでいなかったかのようにされている。

一般女性、だから仕方がない。影響力ある芸術を産み出すことも、目を惹くような美しい容姿もない。

だけど、ちゃんと、ここにいるのに。

彼を選んだのは、自分の判断だけど…

「ニュース見たよ、大丈夫?」

報道があった、次の週末。優華が家を訪ねてきてくれた。

彼女は何度も連絡をくれていたが、真弓はポップアップされるニュースが怖くて、スマホ自体を開くことができていなかったのだ。

「大丈夫じゃない…」

「そりゃそうだよね」

「私、これから何のために生きていくのか、よくわからないんだ」

力なくつぶやく真弓の手を、優華は強く握った。放っておくと何をしでかすかわからない、そんな心配が伝わった。

「12年一緒にいて、尽くさせて、20代を捧げたのに簡単に捨てるなんて…。自分勝手すぎるよ。ひどい男」

優華は真弓の愚痴に付き合う中で段々とヒートアップしていく。ついには一方的にマサキを非難し出した。だが、真弓にとっては耳が痛かった。

そんな彼を選んだのは、自分の判断なのだ。

マサキが批判されるのは、その選択をした自分が非難されるということ。

「彼のお嫁さんになる」夢が潰えて…

沈んでいるのは、単に、『彼のお嫁さんになれなかった』という夢が叶わなかった失望、それだけだ。

映画監督として大成する彼の隣にいたかった。

誰もが憧れる存在の、誰も知らない姿を知る唯一の存在になりたかった。

もう、できないことだろうけど。

きっと、マサキは今回の件で名が知られ、さらに躍進することになるのだろう。彼の才能なら名前さえ売れて自分の映画を作ることができれば、レッドカーペットを歩くのも時間の問題だ。

だけどもうその姿を、何かを隔てた場所からでしか見ることはできない。

「つまり、私は重かったってこと。嫌になっても仕方ないよね」

「タレ込み」という選択肢

真弓は声を震わせ、優華をなだめる。だが、彼女の鼻息はさらに荒くなった。

「だけど! 私はね、真弓が彼の中でなかったことにされるのが許せないワケ! ひとりの女の人生を狂わせて、平然と幸せになるなんて」

全面的に同意はできないが、納得はできる。

亡きものにされた、彼にとって自分はなくてもいい存在だったのかと思うと、胸が締めつけられた。

「そうだけど…」

「タレ込むなら、協力するよ! 私、悪者になってもいいし」

優華は真弓をじっと見つめた。

「タレ込む?」

スキャンダルの記事でよく出る“知人女性”の存在を真弓は初めて認識した。

週刊誌へのリーク寸前、真弓が知った彼の衝撃事実

そして、真弓は空虚となった時間と心を埋めるかのごとく動き出す。

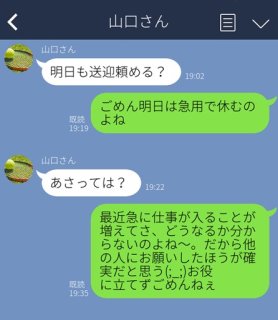

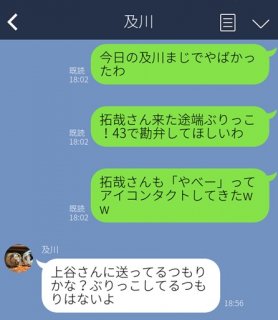

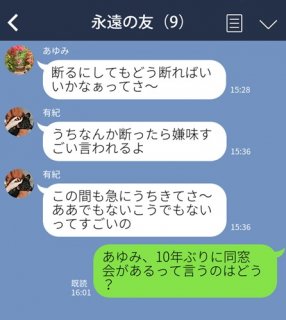

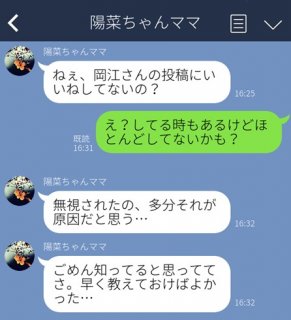

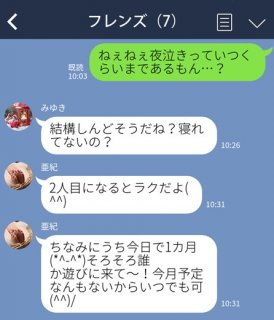

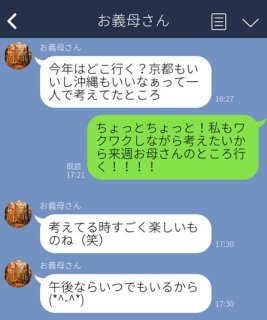

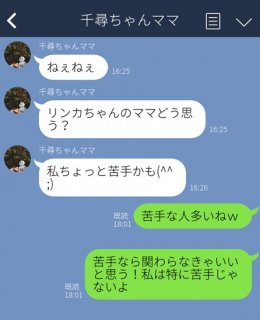

仕事の退勤後、そして休日は、LINEのキャプチャを撮ったり、プレゼントされたもの、一緒に写った写真や同じ住所の住民票などを集めた。

週刊誌にリークすべく、彼と過ごした時間を可視化させる作業に費やす。これらをまとめて優華に送れば、伝手を通じてゴシップ誌に持ち込んでくれるという。

「町田ユキと婚約した映画監督・藤島正樹の裏切り! 事実婚女性が激白」

そんな見出しを夢想しながら、真弓はほくそ笑む。

相手の女が悲しむとか、マサキのキャリアにマイナスイメージがつくとか、そんなことは頭の中になかった。

ただまっすぐに、彼の世界に自分が存在していたことを証明したかった。それは、他人から強い恨みを持たれようと、大切にしたいことだった。

真弓は久々に自宅のパソコンを立ち上げた。それはマサキがかつて自分にプレゼントしてくれたものだ。

パスワードは彼の誕生日である。胸の痛みに耐えながら、真弓は出会いから別れに至るまでの記録を作成すべく、wordを開く。これは証拠品に添付するものだ。

「あ、また…」

いつもの癖でYahoo!を開いてしまい、TOPに町田ユキという文字が目についた。

目を逸らして作業を開始するも、やはり気になって指が動く。開いた瞬間、その見出しに真弓は目を疑った。

『町田ユキの婚約者、業界引退を宣言』

彼の夢も終わったんだ

記事には、インスタを通して発表されたという彼のコメントが転載されていた。

『私、藤島正樹は、町田ユキさんとの結婚を機に、映画業界から去る決意をいたしました。彼女と出会い、存在としての才能の塊を目の当たりにすることで、自分の役割とは何かと考えるようになりました――』

今後はマネジメント業に従事する傍ら、かねてから興味のあった飲食業に参入するべく、勉強を始めるのだという。

別れを告げられた時よりも、ショックを受ける自分がいた。

飲食業に興味があったとは初耳である。それ以上に、マサキがずっと携わってきた仕事や夢を捨てることが信じられなかった。

――どういうこと?

しかし、ふと。真弓は彼からの別れの時に言われた言葉を思い出す。

成功を願い、待ち続ける真弓を裏切ったことについて、彼はこう告げた。

――「わかっていたからこそ、なんだよ」――

最近の彼の仕事は助監督か、深夜ドラマの演出を単発で担当する程度であった。何気ない映画やドラマの話もなぜか避けられていた。

きっと彼は、この業界での限界を感じていたのだろう。逃げ込んだ先があの女だったのかもしれない。

魔法が溶けたような感覚

“彼が映画監督の夢を諦める。”

事実を理解したとたん、かかっていた魔法が溶けたような感覚に陥った。

心が、すっと軽くなっている。

――私、マサキの成功した未来も含めて好きだっただけなのかな。

何もない、一般女性である自分を補うものとして、彼を利用していただけ。

業界で活動する、才能あるアーティストを支える自分に酔っていただけ。

ネットニュースや掲示板を眺める余裕も出てきた。しばらくすると、彼に与えられた『町田ユキの婚約者』という肩書きがダサく見えてきた。

なんて軽薄な自分。おかしくて、ふふふと声が漏れ出た。

真弓は12年間の思い出を、ホームシュレッダーにかける。明日ゴミに出せば、灰になってこの世から何もなくなるだろう。

そのまま部屋探しのサイトを開く。

――引越したら、転職でもしようかな。結婚の予定もなくなったしね。

真弓の未来は真っ白だった。

だけど、将来を彼に委ねていた頃よりも、何通りもの明るい道が開けていた。

――Fin

ライフスタイル 新着一覧

公式X(Twitter)をフォロー

公式X(Twitter)をフォロー